12 cose da fare e vedere a Genova

Genova

Paradossalmente, quando una città è così piena d’arte, storia, architettura e cultura come Genova si fa fatica a raccontarla. Dare … Continua

Paradossalmente, quando una città è così piena d’arte, storia, architettura e cultura come Genova si fa fatica a raccontarla. Dare … Continua

Delle sette isole dell’arcipelago, Stromboli è l’unica con un’attività vulcanica permanente. Basta questo a spiegare il fascino di quest’isola la cui risorsa principale è ovviamente il turismo escursionistico. Dimenticate le serate VIP di Panarea; a Stromboli le strade non sono illuminate ed è premura del comune di Lipari (di cui fa parte) lasciare le cose esattamente come stanno. A illuminare l’isola, infatti, ci pensano le stelle e il vulcano. Vulcano, che oltre a essere uno dei più visitati, è anche uno dei più monitorati al mondo, specie dopo le ultime eruzioni (successive al 2002) che hanno cambiato la configurazione dei diversi crateri. Prima erano tre, mentre adesso ce n’è uno con più bocche in continuo divenire. Tornando alle escursioni, per ovvie ragioni di sicurezza ci si muove solo su prenotazione e alla presenza di guide vulcanologiche. Da provare la gita in barca alla “Sciara del Fuoco”, pendio di cenere, lapilli e lava incandescente (quando il vulcano è in attività) che dallo Stromboli scende fino a mare. Molto bello anche il villaggio di Ginostra. Raggiungibile via mare, ci si muove solo con i muli e da qualche tempo con i carrelli elettrici.

Ci sono isole e isole. Alcune, sono vere e proprie città “galleggianti”; altre, invece, sono paesi di piccole o medie dimensioni in cui magari non trovi centri commerciali e discoteche a due piani ma, per il resto, tutti i comfort di una moderna località turistica; infine c’è Alicudi (nella foto), l’isola più isola che c’è: due negozi di alimentari; un ufficio postale; un albergo; una chiesa, uno sparuto numero di case e circa 100 abitanti. Un po’ più grande e con qualche servizio in più Filicudi che ospita anche una sezione di grande interesse del Museo Archeologico Eoliano. D’estate, naturalmente, queste isole attraggono un discreto numero di visitatori; negli altri periodi dell’anno le cose cambiano notevolmente. Eppure, sono in molti a ritenere che, a parte l’inverno, siano l’autunno e la primavera, e non l’estate, le stagioni migliori per cogliere a pieno l’essenza di territori così ricchi di fascino dove ci si abitua a vivere davvero con poco. Magia!

Panarea è l’isola più piccola e antica dell’arcipelago delle Eolie. Secondo molti è anche la più bella, frequentata prevalentemente da Vip che qui trascorrono i propri mesi estivi tra giornate in barca attorno la piccola isola di Basiluzzo, feste in villa e aperitivi al tramonto. C’è una parte di isola, però, sopravvissuta all’evoluzione mondana e ultimamente tornata alla ribalta grazie alla Sezione CAI (Club Alpino Italiano) di Siracusa che ha ripristinato i tre sentieri che portano fin su la vetta dell’isola (421 mt. s.l.m. “Punta Corvo”). Il più facile dei tre, debitamente segnalato con la bandiera dell’associazione, parte da San Pietro, il centro abitato principale (gli altri due sono Ditella e Drautto) e in 45 minuti circa raggiunge la cima. Gli altri, invece, sono più impegnativi ed è preferibile affrontarli con una guida ambientale del posto. Il percorso rivela l'”altra” Panarea, per secoli colonia agricola di Lipari (di cui fa parte amministrativamente) coltivata prevalentemente a viti e olivi oggi scomparsi quasi del tutto. Restano i terrazzamenti, i muri a secco e il paesaggio stupendo tutt’attorno. spesso unica consolazione per i contadini impegnati nella dura vita dei campi. Il recupero degli itinerari escursionistici di Panarea ha consentito una parziale destagionalizzazione dei flussi turistici e, soprattutto, ha dato un po’ d’ossigeno all’immagine di un’isola che cominciava, forse, a esser troppo appiattita sulla sua fama mondana.

Reumatismi, artrosi, distorsioni, fratture, allergie, infiammazioni delle vie respiratorie, acne e psoriasi: non c’è quasi nulla che i fanghi di Vulcano non possano lenire. La pozza, circondata da piccole collinette sulfuree da cui escono in continuazione soffioni caldi (ideali per le insufflazioni) si trova alle spalle del porto di Levante ed è bene chiarire subito che non è in convenzione col Sistema Sanitario Nazionale. Perciò, è importante sapere che a fronte di gravi patologie (neoplasie, cardiopatie ecc.) o stati particolari (gravidanza, periodo mestruale ecc.) è sconsigliato immergersi. Idem per i bambini sotto i 5 anni. Al netto di queste, e altre piccole precauzioni (evitare le ore più calde della giornata o una permanenza prolungata) non ci sono particolari controindicazioni. Il continuo afflusso di gas caldi (tra i 40 e gli 80°C) garantisce la sterilità della pozza giornalmente frequentata da numerosi visitatori. La pozza è gestita da una società privata al cui sito (www.geoterme.it) si rimanda per ulteriori informazioni e le tariffe praticate (vd. “Servizi”).

Ricordate “Il Postino” l’ultimo film di Massimo Troisi? Beh, allora ricorderete anche la casa rosa e la spiaggia sottostante dove si muoveva il poeta Pablo Neruda, interpretato dall’attore Philippe Noiret. Quegli ambienti sono a Salina, per la precisione in località Pollara, nel comune di Malfa, e dall’uscita del film, nel 1994, vengono visitati ogni anno da migliaia di appassionati. Merito del “cineturismo”, segmento in costante crescita che, nel caso specifico, ha premiato anche la piccola Procida (diverse scene de “Il Postino” sono state girate pure alla Corricella, suggestivo villaggio procidano). Ma i legami con le isole del Golfo di Napoli non sono circoscritti al cinema. Nel 2013, infatti, c’è stato il gemellaggio tra Leni, altro piccolo comune di Salina (c’è anche Santa Marina) e il comune di Ischia, uno dei 6 in cui è divisa amministrativamente l’isola omonima. Motivo della celebrazione la vicenda dei fratelli Sanfilippo che da Leni, nel 1855, partirono alla volta di Ischia per salvare le viti ischitane dalla filossera con il loro prodotto a base di zolfo. I tre fratelli riuscirono nel loro intento non ricevendo, però, in cambio la giusta ricompensa. Il maltolto cagionò la morte di uno dei tre a cui gli ischitani, per espiare il senso di colpa, dedicarono una piccola edicola votiva raffigurante la Madonna del Terzito, venerata proprio a Leni. Il Santuario della Madonna del Terzito, insieme alla spiaggia nera del piccolo borgo di Rinella, sono due altri buoni motivi per visitare la bella isola di Salina.

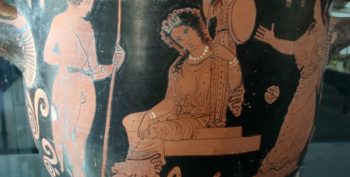

Via Garibaldi; Corso Vittorio Emanuele; il Castello, l’architettura, le chiese, Marina Lunga, Marina Corta, e naturalmente bar, ristoranti, panorami e tutto l’immaginario tipico normalmente associato a una località balneare: Lipari, quasi sempre, è il punto di partenza di un tour alla scoperta delle Eolie. Delle sette isole dell’arcipelago è la più grande e densamente abitata (circa 10.000 abitanti). Quanto al mare e alle spiagge c’e solo l’imbarazzo della scelta: Pietra Liscia, Acquacalda, Papesca, Porticello, Valle Muria, Vinci e le altre meritano ciascuna una visita. Menzione speciale per il Museo regionale intitolato all’archeologo Luigi Bernabò Brea (1910-1999). Il Museo si trova sul Castello di Lipari ed è suddiviso in sei sezioni: Preistorica; Epigrafica; Isole Minori; Classica; Vulcanologica e Paleontologia del Quaternario. Un vero e proprio viaggio nel tempo, agevolato da esaustivo materiale didascalico, per consentire ai visitatori di ripercorrere lo sviluppo delle civiltà succedutesi nelle Isole Eolie dalla preistoria all’età moderna. Non è finita, perché da vedere ci sono anche le sedi distaccate di Filicudi e Panarea.

Orari:

Feriali: ore 09.00 – 19,30

Festivi: ore 09,00 -13,30

Orari Sezione Distaccata di Filicudi:

Periodo estivo: tutti i giorni: ore 9.30-13.30/15.00-18.00.

Periodo invernale: su prenotazione

Orari Sezione Distaccata di Panarea:

Periodo estivo: tutti i giorni ore 9.30-13.30/15.00-18.00

Periodo invernale: su prenotazione

Biglietto:

Ingresso: 6,00 €uro

Ridotto: 3,00 €uro (dal 18° al 25° anno di età)

Maggiori informazioni su: www.regione.sicilia.it/beniculturali/museolipari

Odore di zolfo, fumarole, cenere, lapilli, ginestre e panorami tutt’intorno: la scalata al Gran Cratere di Vulcano è di sicuro una delle cose da fare assolutamente una volta alle Eolie. Anche perché non presenta grosse difficoltà e in poco più di un’ora si raggiunge la vetta (circa 3 ore tra andata e ritorno). Il sentiero, con partenza dal Porto di Levante, è debitamente segnalato e porta fin sulla cima a 391 metri sul livello del mare. Quanto alle precauzioni, sono quelle normalmente in uso tra gli appassionati di trekking: abbigliamento adatto; scarpe tecniche; giusta idratazione; evitare le ore più calde della giornata ecc. A queste, però, se ne aggiungono altre due che è bene tenere a mente: un sentiero porta fin dentro la bocca del vulcano; c’è chi lo percorre ma bisogna fare molta attenzione alle esalazioni che sono continue e potrebbero essere pericolose. Idem per il periplo del cratere: il percorso non presenta grandi diffcoltà, ma bisogna cercare di stare il più possibile controvento. Per questo il consiglio è di effettuare l’escursione con una guida ambientale del posto in grado di gestire queste criticità. Per il resto, guai a dimenticare la macchina fotografica! Ad attendervi ci sono paesaggi stupendi e tramonti da togliere il fiato.

La fondamentale importanza in ambito geologico e naturalistico è il motivo per cui l’Unesco, nel 2000, ha inserito le isole … Continua

C’è davvero molto da scoprire nei dintorni di Lecce. Per esempio, i nove paesi (nel 2007 diventati poi undici) della cosidetta Grecia salentina. Un’unione di comuni nata innanzitutto per tutelare e valorizzare il dialetto “griko” parlato dalla popolazione locale. Un idioma antichissimo, risalente alla Magna Grecia e alla successiva dominazione bizantina, che mischia vocaboli greci ad altri neolatini e tipicamente dialettali. I comuni sono Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano de’ Greci, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia e Zollino e gestiscono in maniera consortile tutta una serie di servizi tra cui – dettaglio fondamentale – la promozione turistica. È in questo contesto che nasce la “Notte della Taranta”, festival itinerante che ogni anno, il mese di agosto, porta in queste terre centinaia di migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Magia del Salento!

Tra i valori aggiunti di Lecce c’è il fatto di trovarsi praticamente a metà strada tra Ionio e Adriatico. I due versanti costieri sono a pochi chilometri di auto e questo dà la possibilità di fare il bagno ogni giorno in un posto diverso. Le spiagge sono davvero tante che non ce la si fa a metterle dentro tutte. Punta Prosciutto a Porto San Cesareo e Baia Verde a Gallipoli sono tra le più rinomate della costa ionica. Dall’altro lato, Torre dell’Orso e la spiaggia degli Alimini, in prossimità dei laghi omonimi, pure meritano una visita. Unico consiglio: armarsi di pazienza il mese di agosto. Per queste, come per altre spiagge qui non menzionate, le recensioni negative (affollamento; difficoltà a trovar parcheggio; prezzi alti per ombrelloni, lettini e sdraio ecc.) sono quasi tutte riferite a questo mese. Negli altri, invece, non ci sono problemi se non quello di dover andar via a malincuore. Viva il Salento!

Un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio. Questa è l’origine più plausibile dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate sulla strada provinciale che unisce Lecce, Brindisi e Otranto. L’insediamento, risalente al 1200, fu voluto da Boemondo d’Altavilla, figlio del valoroso Roberto il Guiscardo anche se, secondo altra fonte, fu re Tancredi d’Altavilla a volerne l’edificazione dopo l’apparizione della Madonna durante una battuta di caccia. Nel 1531, l’abbazia entrò nella disponibilità patrimoniale dell’Ospedale degli Incurabili di Napoli salvo, però, nel 1711, esser saccheggiato e distrutto dalla temibile pirateria turca. Ne sono seguiti secoli di incuria e abbandono finché l’amministrazione provinciale di Lecce non ha messo mano al bene incaricando l’architetto Franco Minissi del suo completo recupero: dalla chiesa romanica alle grotte sotterranee utilizzate per la raccolta e la lavorazione delle olive. Nel 2012, infine, la Provincia di Lecce ha affidato al FAI la valorizzazione del complesso monumentale. Opera che il FAI sta portando avanti grazie al contributo di autorevoli soci privati coinvolti nell’obiettivo di render nuovamente fruibile la zona. Per maggiori informazioni: www.visitfai.it/abbaziadicerrate/

Progettato dall’architetto regio Gian Giacomo dell’Acaya, il Castello fu fortemente voluto da Carlo V d’Asburgo per difendere la città dai pericoli provenienti dall’altra parte dell’Adriatico. La nuova costruzione modificò radicalmente l’aspetto medievale della fortezza di cui tuttavia restano visibili le tracce nelle due torri superstiti (“Torre Maestra/Magistra” e “Torre Mozza“) e nelle gallerie sotterranee oggetto di un’intensa attività di scavi archeologici. Dalla fine del XVI secolo fino all’Unità d’Italia il Castello di Carlo V ha attraversato più di due secoli di lento ma inesorabile declino fino a che, nel 1870, venne trasformato in Distretto Militare e posto sotto il controllo del Ministero della Difesa del neonato Stato italiano. Per oltre un secolo, fino al 1979, tale è rimasta la sua destinazione finchè negli anni ’80 del secolo scorso è passato al comune di Lecce che ne ha fatto sede privilegiata per mostre, spettacoli e convegni, oltre che sede dell’Assessorato alla Cultura.

Orari

Invernale

Lunedì-Venerdì ore 9.00 – 20.30

Sabato, Domenica e Festivi ore 9.30 – 20.30

Estivo (dal 01/06 al 15/07 e dal 01/09 al 30/09)

Lunedì-Venerdì ore 9.00-21.00

Sabato, Domenica e Festivi ore 9.30-21.00

Estivo (dal 16/07 al 31/08)

Lunedì-Venerdì ore 09:00-23.00

Sabato, Domenica e Festivi ore 9.30-23.00

La biglietteria chiude sempre 30′ prima

Biglietti

Intero (in assenza di mostre): 3,00 €uro

Ridotto (in assenza di mostre): 2,00 €uro

Visite guidate Sotterranei: 2,50 €uro

Visite guidate Castello e Sotterranei: 5,00 €uro

Previste ulteriori riduzioni e sconti per fasce d’età, gite e scolaresche.

Il Museo più antico di tutta la Puglia con reperti che vanno dalle ceramiche messapiche, ai vasi attici fino alle statue di età imperiale rinvenute durante gli scavi dell’anfiteatro. Insomma, ci sono oltre mille anni di storia perfettamente catalogati e raccontati (grosso modo dal IX secolo a.C. al II d.C.). E non è finita perché questo museo, fondato nel 1868 dall’archeologo e patriota italiano Sigismondo Castromediano (1811-1895) ospita una biblioteca e una pinacoteca con due sezioni: una è riservata ad opere pittoriche di gusto rinascimentale e barocco; la seconda, invece, custodisce tele dei maggiori artisti salentini del XIX e XX secolo. Tutto perfettamente tenuto e, quel che è più importante, tutto perfettamente gratuito. Il Museo archeologico Sigismondo Castromediano è aperto tutti i giorni tranne la domenica pomeriggio dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

Via Ascanio Grandi: in questa strada c'è la chiesa di San Niccolò dei Greci, luogo di culto della comunità arbëreshë salentina, e c'è il Museo Faggiano, che fino al 2000 era nient'altro che un edificio privato del centro storico cittadino. Nel 2001, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, bisognò rompere il pavimento. Fu così che dal sottosuolo affiorarono diversi reperti di notevole importanza storica: un pavimento di epoca messapica (V sec. a.C.); cisterne per la raccolta dell'acqua piovana e la conservazione del grano; una piccola tomba di bambino; una, più grande, comune; e altri reperti ceramici e murari. È emerso, tra le altre cose, che la casa era stata un convento di suore chiuso, presumibilmente, tra XVI e XVII secolo. Tutte queste testimonianze sono venute alla luce grazie a un paziente un lavoro di restauro, conclusosi nel 2007, portato avanti dalla famiglia Faggiano, proprietaria dell'immobile (da cui il nome del Museo), con la supervisione della Soprintendenza dei beni archeologici di Taranto. Più di 2000 anni di storia della città di Lecce a portata di mano. Il museo Faggiano è aperto ogni giorno dalle 9.30 alle 20.00. Il biglietto costa 5,00 €uro, mentre per gruppi e scolaresche è richiesta la prenotazione. Per contatti: www.museofaggiano.it

Al pari della Basilica di Santa Croce, il Duomo è tappa obbligata per chiunque arrivi in città. Quello che vediamo è stato costruito a partire dal 1659 dall’architetto Giuseppe Zimbalo, detto “lo Zingarello“ su mandato dell’allora vescovo di Lecce Luigi Pappacoda. Zimbalo rivisitò in profondità l’edificio precedente conferendo anche alla cattedrale quel tocco di “barocco leccese” presente in tutta l’architettura religiosa della città. Bello il particolare dei due prospetti: il principale è quello a sinistra dell’Episcopio, settecentesco palazzo arcivescovile; quello secondario, invece, guarda il centro della piazza. Il fatto, poi, che dei due, quest’ultimo sia quello maggiormente decorato quasi sempre trae in inganno il visitatore persuaso di trovarsi al cospetto del portale principale d’ingresso. Anche il campanile è opera dello Zingarello. Oltre settanta metri d’altezza, dalla sua sommità è visibile nelle giornate particolarmente terse la costa dell’Albania dall’altra sponda del mar Adriatico. Esuberante da un punto di vista decorativo anche l’interno a tre navate e a croce latina. La navata centrale, come la Basilica di Santa Croce, è sormontata da un soffitto ligneo.